Overview

In the aftermath of the Second World War, as Paris sought to reassert its place on the international artistic stage, a generation of artists embarked on a profound redefinition of pictorial language. Figuration—scarred by decades of conflict and rupture—gave way to explorations driven by material, light, the momentum of the gesture, and a renewed relationship with the silence of the canvas. It is within this atmosphere of creative ferment—where abstraction was not a style but an inner necessity—that the works gathered here take shape.

Serge Charchoune, a singular and unclassifiable figure, delves into the secret rhythms of colour and motif, oscillating between ascetic restraint and spiritual vibration. Around them, a constellation of artists helped make Paris one of the central hubs of non-figuration: Alfred Manessier and Gustave Singier, both shaped by the teaching of Bissière, anchor abstraction in a luminous tension where colour becomes an architecture of the visible. Another brilliant figure, Geneviève Asse, pursued the exploration of an almost immaterial space, where a cool, rarefied light unfolds a meditative field of singular intensity. Jacques Doucet, still young in the 1950s, transformed gestural painting into a territory of disciplined freedom, while Camille Bryen—both poet and painter—embodied the experimental and unruly spirit of art informel.

Other, more discreet yet equally essential voices also contributed to this shared adventure. Huguette Arthur Bertrand asserted, within a largely male milieu, a vigorous and taut pictorial vocabulary, traversed by opposing forces. Jean Fautrier, a key figure of the postwar period, pursues a sensitive and resonant abstraction, in which painting becomes both memory and presence.

Together, these artists recount far more than a history of styles or tendencies: they bear witness to a moment in which abstraction was envisioned as an act of reconstruction and renewal. A painting that, far from distancing itself from the world, sought to offer it a new form of presence. Their approaches, diverse yet convergent, make this period one of the most fertile chapters of French modernism—an era in which each canvas becomes the imprint of a regained freedom.

This exhibition invites viewers to rediscover the richness of these intersecting paths, the singularity of each artistic voice, and the enduring vitality of a generation that, by reinventing pictorial language, opened an ever-expanding horizon.

FRANCAIS

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que Paris cherche à réaffirmer sa place sur la scène artistique internationale, une génération d’artistes entreprend une profonde redéfinition du langage pictural. La figuration — meurtrie par des décennies de conflits et de ruptures — cède la place à des explorations guidées par la matière, la lumière, l’élan du geste et un rapport renouvelé au silence de la toile. C’est dans cette atmosphère d’effervescence créative — où l’abstraction n’est pas un style mais une nécessité intérieure — que prennent forme les œuvres réunies ici.

Serge Charchoune, figure singulière et inclassable, plonge dans les rythmes secrets de la couleur et du motif, oscillant entre ascèse et vibration spirituelle. Autour de lui, une constellation d’artistes contribue à faire de Paris l’un des foyers majeurs de la non-figuration : Alfred Manessier et Gustave Singier, tous deux marqués par l’enseignement de Bissière, inscrivent l’abstraction dans une tension lumineuse où la couleur devient une véritable architecture du visible. Autre figure majeure, Geneviève Asse poursuit l’exploration d’un espace presque immatériel, où une lumière froide et raréfiée déploie un champ méditatif d’une intensité singulière. Jacques Doucet, encore jeune dans les années 1950, transforme la gestualité en un territoire de liberté maîtrisée, tandis que Camille Bryen — poète autant que peintre — incarne l’esprit expérimental et indocile de l’art informel.

D’autres voix, plus discrètes mais tout aussi essentielles, participent également à cette aventure commune. Huguette Arthur Bertrand affirme, au sein d’un milieu largement masculin, un vocabulaire pictural vigoureux et tendu, traversé de forces contraires. Jean Fautrier, figure clé de l’après-guerre, poursuit une abstraction sensible et résonante, où la peinture devient à la fois mémoire et présence.

Ensemble, ces artistes racontent bien davantage qu’une histoire de styles ou de tendances : ils témoignent d’un moment où l’abstraction se conçoit comme un acte de reconstruction et de recommencement. Une peinture qui, loin de s’éloigner du monde, cherche à lui offrir une nouvelle forme de présence. Leurs démarches, diverses mais convergentes, font de cette période l’un des chapitres les plus féconds du modernisme français — une époque où chaque toile devient l’empreinte d’une liberté reconquise.

Cette exposition invite à redécouvrir la richesse de ces parcours croisés, la singularité de chaque voix artistique et la vitalité intacte d’une génération qui, en réinventant le langage pictural, ouvre un horizon toujours en expansion.

Works

-

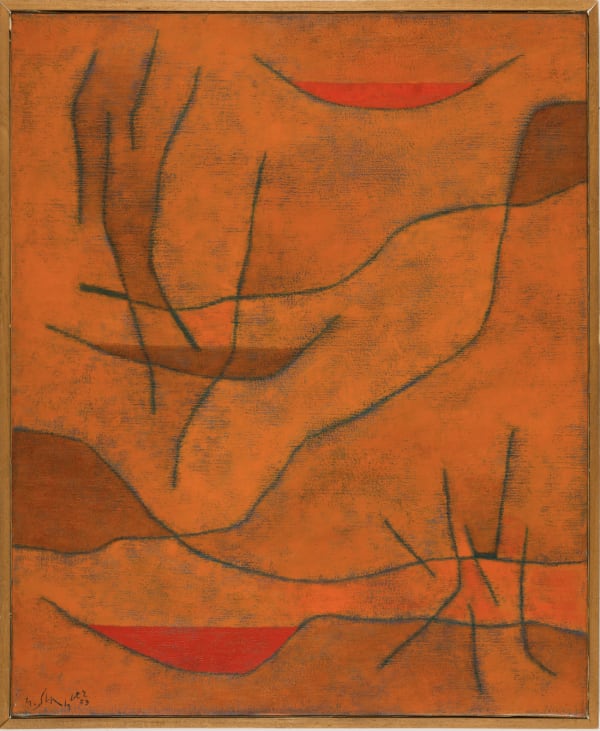

Gérard Schneider, Opus 7H, 1965

Gérard Schneider, Opus 7H, 1965 -

Huguette Arthur Bertrand, Cinq heures du matin, 1952

Huguette Arthur Bertrand, Cinq heures du matin, 1952 -

Huguette Arthur Bertrand, Composition, 1957

Huguette Arthur Bertrand, Composition, 1957 -

Jacques Doucet, Sans Titre, circa 1961

Jacques Doucet, Sans Titre, circa 1961